UNILABOR UNIVERSITA’ delle tre età “E.Cervellino”

Sezione di approfondimento

Un convegno di notevole spessore storico è stato promosso dall’Unilabor, il 31/01/20, presso Palazzo “G. Fortunato”, con la presenza di un illustre storico, Prof.Carmine Pinto ed una nutrita e sentita partecipazione della comunità del Vulture melfese al significativo appuntamento culturale.

In antitesi a tante opere, ancorate alla scelta ideologica di storie di vinti e vincitori, precisa la Presidente Cervellino, il testo di Carmine Pinto trascende l’impostazione unilaterale e diventa ampio e critico confronto, in cui entrano in campo forze antagoniste con ambivalenti motivazioni ideologiche.

Il sottotitolo configura lo scenario storico e drammatico degli attori della guerra per il mezzogiorno: Italiani, Borbonici, Briganti, uno scenario che trascende la dialettica vincitori e vinti, percorsi solitari nella globalità della storia. Certo, c’è una ciclicità negli eventi e Carmine Pinto rileva che il brigantaggio non nasce nel 1960, ma ha anche ricorrenti antecedenti storici. Le pagine su Crocco non mutano il giudizio storico sull’efferatezza e sulla ferocia del brigantaggio e dello stesso Crocco, ma illuminano il dramma dell’uomo, respinto dalla reazione e dai liberali, dell’uomo dal furor sanguinario che sente nel carcere di Portoferraio l’horror delle nefandezze di quel branco di lupi, homo homini lupus, dove era facile scannarsi.

Il prof.Carmine Pinto pone in luce i giochi opportunisti di una politica asservita alle influenze reazionarie borboniche ed ai maneggi dei doppiogiochisti e, lontano dalle microanalisi, ricostruisce l’ampio tessuto storico nei suoi piccoli e grandi eventi, offrendoci un quadro di incomparabile pregio storico.

———————–

PER L’UNITA’ D’ITALIA

Un incontro particolarmente interessante per i soci tutti dell’Unilabor e per gli appassionati di storia lucana,rotariani,ucimini,si è tenuto on line il 5/07/2020

Il nostro incontro che vede il connubio tra UNILABOR- ROTARY precisa nell’incipit la Presidente Giuseppina Cervellino,assume una forte connotazione storica che ha sempre una sua indiscutibile attualità. La rilevanza dell’incontro all’insegna del culto della storia e della nostra dignità nazionale scaturisce dalla profondità del tema e dalla significativa presenza di un illustre relatore, Prof. Antonio Lerra, storico di forte spessore.

Le becere affermazioni del giornalista Vittorio Feltri che ci invita a “darci una regolata “ o “farete una brutta fine” o ancora “il secondo risorgimento partirà in questa pandemia dal Nord e non dal Regno delle due Sicilie”, rinviano a pregiudiziali che ricalcano vecchie tesi anacronistiche positiviste di Niceforo e Lombroso e slogan leghisti. All’indegno giudizio di Feltri, segno di pregiudizio ostativo della vera unità nazionale, forte tra le tante opposizioni è la requisitoria della giornalista Simona Stammelluti, culturalmente aperta, segno del vero Sud dignitoso e tenace nei suoi condizionamenti, un Sud in cui ci identifichiamo con orgoglio, il Sud della laboriosità ed umana civiltà, il Sud che ha dato il suo peculiare contributo alla costruzione dell’Unita di Italia.

Ogni processo storico ha un termine a quo et ad quem: il Risorgimento lucano ha la sua scaturigine nel fervore repubblicano lucano del 1799 da Mario Pagano, luminare di diritto, a Michele Granata di Rionero, a Nicola Carlomagno, a Felice Mastrangelo di Montalbano, a Francesca de Carolis di Tito, l’Antigone lucana, che assiste a barbarie inumane perpetrate sul figlio maggiore, a Rachele Cassano che crea a Montalbano una casa patriottica.

Un prerisorgimento, continua la Presidente Cervellino, che anticipa il grande risorgimento italiano che trova un coraggioso interprete in Giacinto Albini, Mazzini della Lucania, che scrive a Garibaldi, Generale Dittatore, proclamando la nazionalità che sta a cuore del lucani, l’Italia libera indipendente una, e nel prodittatore Nicola Mignogna che avanza il disegno di un’Itala Unita.

Le nostre pagine risorgimentali testimoniano l’impegno consapevole di Giacomo Racioppi che diresse la giunta insurrezionale del Governo prodittatoriale; di Francesco Lomonaco che fece parte della giunta insurrezionale e dopo il ’61 fu sindaco, autore del Codice Municipale, modello per tanti comuni e fu parlamentare per ben 4 legislature; di Floriano del Zio, commissario per l’organizzazione delle giunte rivoluzionarie a Melfi; di Ferdinando Petruccelli della Gattina di Moliterno, autore del battagliero giornale “Mondo Vecchio e Mondo Nuovo”, uno dei 64 firmatari della protesta contro il governo borbonico, che partecipò alla rivoluzione del ’48 e fu deputato nel primo Parlamento italiano nel Collegio di Brienza.

Singolare il fervore risorgimentale a Rionero con la costituzione della Giunta insurrezionale, composta dal Notaio Emanuele Brienza e dal sacerdote Nicola Mennella. Il Capitano Pasquale Corona l’11 agosto accorre a Melfi per reprimere un movimento borbonico ed il sindaco di Rionero, Michele Giannattasio, mosse il 18 agosto verso Potenza, inneggiando e proclamando l’Unità d’Italia.

Ben 56 rioneresi parteciparono alla Brigata Basilicata, meritando l’apprezzamento di Garibaldi “Dite ai vostri lucani che li preferirò sempre… Io vi stimo come il primo corpo lucano disciplinato e vi terrò davanti a tutti.”

Un patriottismo risorgimentale coerente con il federalismo unitario odierno, un federalismo solidale che garantisce il serbatoio idrico della Puglia sitibonda e fornisce il 12% del petrolio consumato in Italia, risollevando la bilancia dei pagamenti e del PIL Nazionale.

La Presidente Cervellino conclude auspicando un rinnovato risorgimento dei programmi politici, economici, culturali e delle coscienze attente alle sorti presenti e future del paese.

Rigorosa e lineare è la relazione tenuta online dal Prof. Antonio Lerra sul percorso risorgimentale per l’Unità d’Italia per la quale si batterono valorosamente, sacrificando le loro vite, uomini e donne, anche in Basilicata e dalla Basilicata.

Il Prof. Lerra, sulla base delle risultanze della più recente e aggiornata produzione storiografica, ha richiamato e puntualizzato, nel quadro del più generale contesto italiano ed europeo, il complessivo apporto di prima fila, in progettualità e azioni politiche sul campo, che connotarono il patriottismo meridionale e lucano nel corso del lungo e difficile percorso di “costruzione” dell’Unità d’Italia: dall’alba della nuova Italia, il triennio giacobino-repubblicano (1796-1799), alla rivoluzione costituzionale del 1820-21, alla “primavera dei popoli” del 1848-49, al determinante snodo del 1860-61, al quale il Prof. Lerra ha dedicato una particolare attenzione, anche in considerazione di persistenti stereotipi e luoghi comuni che talora giungono a “mettere in discussione non solo il valore in sé dell’Unità d’Italia, che dovrebbe essere per tutti gli Italiani il più prezioso bene comune, ma lo stesso apporto, glorioso e patriottico del Sud al lungo e difficile percorso di costruzione dell’Unità della Nazione”. Una meta, questa, per la quale -ha precisato il Prof. Lerra, si batterono con eroico entusiasmo uomini e donne, anche con il sacrificio della propria vita, come le tante vittime delle feroci reazioni borboniche che fecero seguito ai rilevanti snodi del 1799 rivoluzionario e repubblicano, alla rivoluzione costituzionale del 1820-21, alla primavera dei popoli del 1848-49”.

“Ma, le pur dure, feroci, reazioni verso un sempre più solido patriottismo, che negli Stati preunitari, pur con diversificati progetti di cultura e di azioni politiche, si batté attraverso più generazioni per l’indipendenza, la libertà e l’unità dell’Italia, non sarebbero riuscite a fermare -ha evidenziato il prof. Lerra – la forza delle idealità e delle progettualità politico-istituzionali, che con grande realismo politico furono unitariamente rivisitate, anche in campo radicaldemocratico, dopo il tragico esito della spedizione di Carlo Pisacane a Sapri, nel 1857”.

Un tragico esito, quello, che “pose fine -ha precisato il Prof.- non solo ad ogni possibile speranza di ripresa repubblicana, nello stesso Mezzogiorno d’Italia, ma che aprì ulteriori spazi d’iniziativa politica a quell’ala del movimento democratico e patriottico che aveva ormai sposato le tesi monarchiche, unitarie e filosabaude e che diede vita in Piemonte alla unitaria Società Nazionale, intorno alla quale si erano raccolti anche repubblicani e mazziniani, oltre lo stesso Garibaldi”.

Un dato fondamentale questo, per poter tra l’altro cogliere e far cogliere -ha aggiunto il prof. Lerra- “l’attivo e compartecipe ruolo svolto dal patriottismo meridionale della provincia di Basilicata in particolare, alla conseguente, unitaria, programmazione ed attuazione del decisivo snodo del 1860-61 in dichiarata “chiave moderata”, frutto di un grande realismo politico, con priorità per l’indipendenza dallo straniero e per l’unità dell’Italia”.

Ovviamente – ha precisato, al riguardo, il prof. Lerra- si trattò, di fatto, del “trionfo del Progetto cavouriano” (rispetto ai tanti che pur si erano configurati per l’Italia unita, nel corso dei vari snodi), ma ormai largamente condiviso e compartecipato anche da Sud, in particolare da parte degli esuli, napoletani e siciliani, che temevano il riemergere di programmi centralisti e, soprattutto, il persistere di conflittualità tra Napoli e la Sicilia, a danno della causa nazionale”.

A tale contesto -ha ancora precisato il prof. Lerra- è altresì da rapportare la stessa gloriosa insurrezione patriottica lucana dell’agosto 1860, da configurare quale “fruttuosa risultante di un’accurata pianificazione d’ambito nazionale e meridionale, promossa e realizzata nel prevalente ed unitario obiettivo d’imprimere un’accelerata, in chiave, appunto, moderata, all’attiva compartecipazione al processo unitario da Sud, da rappresentare e far percepire, anche oltre l’Italia, quale atto spontaneo delle popolazioni meridionali e, perciò, dunque, prima dello stesso sbarco di Giuseppe Garibaldi dalla Sicilia in Calabria”.

Un piano richiamato nel dettaglio dal prof. Lerra, tra l’altro con documentati riferimenti alla solida ed attiva azione svolta in particolare dai patrioti lucani, che tra il 13 ed il 18 agosto del 1860 riuscirono a concretizzare varie manifestazioni antiborboniche e filounitarie in vari centri della provincia, per poi confluire il 18 agosto nel capoluogo Potenza, dove, dopo gli scontri susseguitisi, nel corso della giornata tra i patrioti e la guarnigione borbonica, fu proclamata l’Unità d’Italia, in nome di Vittorio Emanuele, re d’Italia, e di Giuseppe Garibaldi, dittatore delle due Sicilie.

Un’insurrezione, questa, dell’agosto 1860, ha tra l’altro sottolineato il prof. Lerra, che concorre a meglio poter leggere i successivi, più noti, avvenimenti, dai risultati dei plebisciti di annessione alle elezioni per il primo Parlamento dell’Italia unita che, a Torino, il 17 marzo del 1861, proclamò il Regno d’Italia e Vittorio Emanuele II re d’Italia, “per grazia di Dio e volontà della Nazione”.

———————–

L’EREDITA’ DI FEDERICO II IN BASILICATA

L’UNILABOR, il 12 giugno 2020, ha vivamente partecipato con l’UCIIM ,con un congruo numero di iscritti al Convegno storico:

L’EREDITA’ DI FEDERICO II IN BASILICATA.

La Presidente Giuseppina Cervellino evidenzia l’antico fascino del tema “L’Eredità di Federico II”, figura discussa, come si evince dalle varie interpretazioni, verus imperator, secondo Papa Innocenzo III, luxuriosus, iracundus, secondo il contemporaneo Salimbene da Parma, ed ancora sovrano illuminato secondo Voltaire, ed anticristo secondo Nietzsche.

Per la sua vocazione a sottolineare il mondo femminile la Presidente storicizza la vita di Federico II all’ombra delle figure femminili, dalla madre Costanza di Altavilla, sposa di Enrico VI, figlio di Federico Barbarossa a Costanza di Aragona di 25 anni da lui sposata appena 14enne, vera sposa ed imperatrice, a Isabella di Brienne, erede al trono di Gerusalemme, matrimonio voluto dal papa per spingerlo alla crociata, madre di Corrado, a Isabella di Inghilterra, donna avvenente di cultura, matrimonio sostenuto da Pier delle Vigne, donna che muore a 27 anni, sepolta nella Cattedrale di Andria.

Non dettato da ragioni diplomatiche è il vero amore per Bianca Lancia, di famiglia piemontese caduta in miseria, donna a cui Federico dedica i versi “poi che ti piace amor”, la quale nell’antico castello di Venosa, dove ora sorge l’Istituto dei Padri Trinitari, dove sarebbe custodito il tesoro di Federico II, dà alla luce Manfredi. Traditur che Bianca, reclusa nel Castello di Gioia del Colle, sospettata di infedeltà, abbia tagliato i seni che avevano allattato il figlio Manfredi per mandarli all’imperatore. In verità Federico sposa Bianca in articulo mortis, in punto di morte, per legittimare il figlio prediletto Manfredi.

Complessa è la figura di Federico, imperator defensor ecclesiae, definito da Dante ultima possanza della casa sveva, ma anche precursore del principe rinascimentale per il culto della scienze, del diritto e della logica, come confermano le scuole istituite a Melfi di diritto e di logica. Resta indiscusso e prioritario il giudizio di Federico come iniziatore dello stato laico moderno nella lotta ai privilegi nobiliari e nell’elevazione delle classi umili e la sintesi ideologica emerge dall’affermazione di Manfredi al fratello Corrado alla morte di Federico II “Cecidit sol mundi…, cecidit sol iustitiae, cecidit amor pacis”.

L’illustre relatore GIAMPAOLO D’ANDREA, studioso attento e rigoroso, con una ampia visione storica sottolinea la collaborazione con Fonseca, cultore del medioevo, e presenta la vita di Federico II, privato dell’affetto materno precocemente, principe povero in cerca di un trono usurpato, che conosce il trionfo imperiale, e che vive un’esistenza consumata tra scienza e filosofia, tra matematica e letteratura, tra tradizione medievale e rinnovamento politico-giuridico. La madre si spegne in convento e Federico a soli quattro anni, pur affidato alla protezione del Papa Innocenzo III, è abbandonato a stesso, vivendo con la Palermo umile.

Parte da Messina sotto mentite spoglie con pochi compagni e, dopo una breve tappa dal Papa per ricevere appoggio e benedizione, procede a cavallo verso il Nord, affronta l’ostilità dei lombardi, sfugge ad un agguato e tra mille difficoltà si presenta sotto le mura della città di Costanza in festa per l’arrivo di Ottone.

Dopo la scomunica di Ottone la citta apre le porte con grande pompa a Federico in un crescendo di consensi dei guelfi e dei baroni che culminano nell’assunzione della corona imperiale nel 1215.

Il grande condottiero, abile nelle arti cavalleresche, sottolinea D’Andrea, era raffinato ed avido di piaceri materiali, ma anche incline ai diletti dello spirito, alla conoscenza di greco, arabo, francese, tedesco con una singolare apertura interculturale verso il mondo arabo.

In questa terra di Basilicata e di Puglia dalla difficile configurazione dei territori egli crea un assetto stabile, realizzando una rete di castelli dalla duplice funzione di presidi militari e di centri di cultura.

Questa terra pullula di castelli federiciani, da Castel del Monte al Castello di Lucera, Lagopesole, al palatium regium con annessa scuderia di Palazzo San Gervasio, dove Federico coltivava la sua passione ornitologica, come conferma il testo classico De arte venandi cum avibus. Federico, cultore di scienze, fondava la prima Università di Napoli ed a Melfi gradiva discutere sui testi di Avicenna e di Averroè con Taddeo da Sessa e con Riccardo da Venosa e, cultore di diritto romano, che gli ispira le Costituzioni melfitane nel 1231, istituiva a Melfi una scuola di diritto e nel 1238 una scuola imperiale di logica.

A Melfi tra gli interessi poetici, ispirati alla scuola siciliana, egli introduceva un concetto nuovo di cultura come fattore sociale, strumento del vivere civile e qui a Melfi fioriscono gli interessi giuridici con il Giudice Pietro, che tiene a Venosa un’accorsata scuola di diritto, e con il Giudice Riccardo da Venosa, autore di un giocoso poemetto De Paulino et Polla.

La grande eredità è rappresentata dalle Costituzioni che hanno segnato l’origine laica dello stato che scardina l’anarchia, i privilegi, sostituisce i nobili con i giuristi ed eleva le classi umili.

L’iconografia privilegia l’immagine di Federico Imperator defensor ecclesiae, come conferma il simbolismo liturgico dalla mitra alla corona allo scettro gigliato, alla spada, al globo sormontato dalla croce ed ancora al fremito dell’aquila che rappresenta l’ascesa verso l’alto.

Certo l’imperatore, svevo di origine, ha il merito di aver creato un solido impero, ma Federico, italiano per nascita, meridionale per amore, ha gettato le premesse con le Costituzioni Melfitane di un’interpretazione laica, indiscutibile eredità dello stato moderno.

———————–

Dante, La Natura e la Storia

Rionero in Vulture (Pz) 14 settembre 2021

———————–

Il Fiore del Ricordo degli Eroi Silenziosi della Grande Guerra

Rionero in Vulture (Pz) 26 ottobre 2021

———————–

Presentazione Spettacolo

Il mio teatro – La mia terra

Centro Visioni Urbane Rionero in Vulture

Sabato 13 novembre 2021

Una serata singolare per l’interpretazione scenica intensa e vibrante e per la substantia originale del testo di Dino Becagli che in 12 copioni teatrali ricostruisce l’identità lucana nell’essenza lirica dei suoi poeti: R.Scotellaro, A.Pierro, L.Sinisgalli e nell’originale adattamento teatrale de “Gli anni del nostro incanto” di Giuseppe Lupo.

L’orchestrazione scenica nel fluire di immagini e suoni conferisce spessore emotivo alla parole e la spettacolarità non è esteriore, formale sovrastruttura, ma un unicum espressivo di sentimento e ragione, di luci e sonorità di alto livello da Mozart, Bellini, Puccini a Morricone, De André. Riscopriamo la religione dei luoghi, dei nostri luoghi, sul filo della memoria, non quella di Marcel Poust, affidata al fluire dell’inconscio, ma permeata dell’umore della terra , del succo delle radici.

Pregna è l’espressione di Becagli : “Il mio teatro, la mia terra”, una terra pregna di storia, da Giacinto Albini, il Mazzini della Lucania con il suo epos patriottico a Crocco, che, nel bagno penale di Santo Stefano del 1889, sulle note modulate Casta Diva della Norma di Bellini, rivive il dramma della sua esistenza fatalisticamente destinata alla vendetta e alla violenza.

La terra lucana vibra di poesia, di epos, che traspare dalla marsigliese contadina di Rocco Scotellaro che in Sempre nuova è l’alba rivendica la redenzione dei padri ridotti in catene in Padri liberati, ma che conclude amaramente in Pozzanghera nera il diciotto aprile “Oggi ancora e duemila anni/porteremo gli stessi panni./Noi siamo rimasti la turba/la turba dei pezzenti/quelli che strappano ai padroni/le maschere coi denti”. Particolarmente significativo è il racconto della vita di Rocco, ricostruito attraverso il racconto della stessa madre Francesca Armento.

Percepiamo il lirismo di Albino Pierro, ispirato al binomio culla-morte, intriso del ricordo struggente della madre morta e della sua infanzia defraudata dall’affetto materno. Il poeta nella breve lirica U spurtene esprime lo struggente desiderio di regressione all’infanzia, il ritorno al grembo materno: “e mi facére tagghiè cu accetta/ cchi ci trasì/” vorrebbe farsi tagliare a pezzi per entrare nel cestone che l’asino portava sulla groppa, un cestone che diviene l’alveo materno, il nido pascoliano.

Un’altra voce poetica rivive:Leonardo Sinisgalli, che coniuga Humanae litterae et scientia rerum, l’anima del poeta ed il rigore della sua mente razionale di ingegnere. Il poeta di Montemurro nella sua terra sente di essere tornato alla vita dopo una lunga assenza “la pianta dopo lunga assenza si è fatta ardita verde. Non importa vincere o perdere”, ma giungere al cuore dell’essere.

Un forte coinvolgimento emotivo ha caratterizzato le varie sequenze ed ha raggiunto il suo climax, il suo apice, nella rappresentazione del Treno dell’oblio a ricordo di circa 600 vittime nella galleria di Balvano nel 1944 per l’esalazione dei gas di scarico del treno. La narrazione franta è evocata dal l’unico superstite, ricostruito da Giuseppe Lupo attraverso il vissuto di Trentino Angelone di Barile, salvato dalle esalazioni dalla stoffa del vestito di sposa della amata.

Abbiamo vissuto momenti di pathos nella raggelante esecuzione da parte dei tedeschi di contadini, figli di nessuno che nessuna storia ricorda e di inquietante drammaticità di fronte all’omertà, al silenzio colpevole che copre il tragico status di una terra non di sviluppo e di lavoro, ma di rifiuti tossici , occulti nelle nostre contrade, plaghe non più di vita, ma di morte.

Poeticità ed attualità sono chiavi di lettura che riscopre anche voci femminili ,come le brigantesse che acquistano identità in una storia a volte senza nome.

il libro di Becagli nell’evocazione della nostra storia di ieri e di oggi è in fondo, a mio avviso una macrostoria con il forte input di rivendicazione di una nuova storia di Basilicata, che egli sottrae dalla nebbia dell’oblio, per connetterla con il presente ed il futuro sul filo della memoria, perchè, a mio avviso, senza memoria non c’è identità, non c’è più anima, non c’è più speranza di un futuro migliore.

Grazie all’autore ed attore Dino Becagli per la sua ricostruzione, permeata di vibrante, profondo umanesimo, grazie al cast di attori per la mirabile performance teatrale, alla Santopietro per la felice conduzione dello spettacolo ed all’editore Villani per l’innovativa operazione editoriale. Grazie ad A.Petrino per l’organizzazione e grazie ai tantissimi soci dell’Unilabor, dell’UCIIM e del FAI presenti ad una serata indimenticabile.

———————–

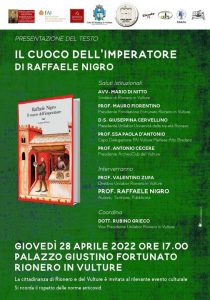

Video completo Convegno promosso dall’Unilabor, tenutosi il 28 Aprile 2022 presso il Palazzo Giustino Fortunato: presentazione del libro di Raffaele Nigro “Il cuoco dell’imperatore”.CLICCA QUI

Reportage fotografico:CLICCA QUI